鏖战沙海

7月24日,随着调度最后一条指令的下达,由宁夏送变电工程有限公司承建的铁干里克至若羌Ⅰ、Ⅱ回220千伏线路工程成功带电投运,此工程的投运为保证若羌县电网供电质量和供电可靠性,也为支持巴州地区国民经济的发展建设有着重要的意义。

辽阔的新疆沙漠深处,宁静的若羌,被喻为“消逝的先湖”罗布泊闻名全国,自罗布泊干涸后,周围生态环境发生巨变,自此这里成了寸草不生的地方,被称为“死亡之海”。这里黄沙绵延,一片荒凉。风吹起来,百里扬沙。放眼望去,除了少许生命力顽强的骆驼刺,几乎看不到生命的色彩。

项目经理罗文义坐在返程的火车上,终于轻轻的松了口气,他们承建的整个线路工程全部位于塔克拉玛干沙漠边缘地带,自然条件恶劣至极注定了这是个让他永生难忘的工程。

荒漠铺路克难关

2016年2月15日,当人们还沉浸在春节的喜庆气氛中时,铁若项目部的施工人员就来到了若羌,开始各项前期准备工作。

线路全部位于风积沙漠无人区,气候干燥,早晚温差大。在勘察前期,就遇到了困难,“施工初期,我们去勘察地形,当车开进沙地不久,车的前轮很快就陷进沙里,最后又是倒车,又是推车的才把车弄回公路上”罗文义回忆道。对于罗文义来说,却传递出了一个很“可怕”的信号,“车上拉三个人都能陷进去,真正开始施工时,运送塔材的车辆趴窝是肯定的。”

“其实沙地施工也不是一次两次了,以前大家也讨论过这个问题,有人建议用吊车,但是吊车根本进不了沙地,而且公路离施工地点远,根本不可能实现。最后经过反复讨论和借鉴兄弟单位相似情况的经验,我们决定使用铲车来运送材料。”

即使用铲车运输,但大部分到达塔位的地段还是需要路。最后经施工人员集体商议,施工前,只能先修路,先将沙石进行铺垫,然后洒水,推土机平整,逐渐形成了一条通往沙丘深处的小路。但困难不仅仅于此,路是修好了,可架不住这里频繁的沙尘暴,浅浅的一层沙石,根本经不住风沙的侵蚀,只一夜,通往塔基的路就会被吹得面目全非,无路可寻。路不断地坏,施工人员不停地修。就这样,周而复始,线路建设两年,路也修了两年,最终材料运输的难题总算得到了解决。

苦战沙暑排万难

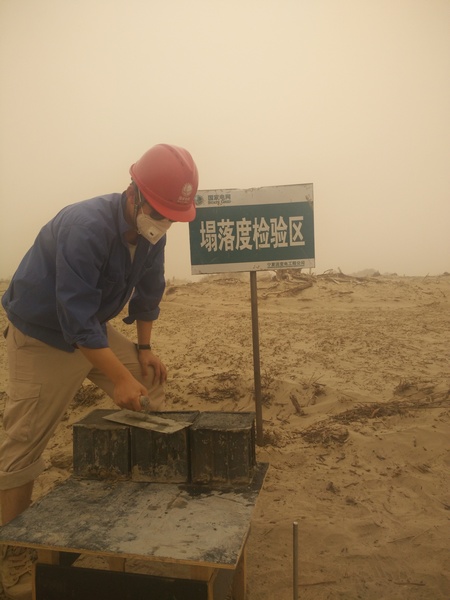

沙地施工只是施工中遇到的一个难题,气候的影响也不容忽视。像运送材料、铺路都是能够看到的,然而有一些“苦”,不通过亲身体验是感受不到的。他们负责施工的标段途径尉犁县、若羌县,全线100.006千米。施工地点都是处于沙丘地带,沙尘暴是当地的主要天气,“在风沙大的时候,眼睛都睁不开,能见度相当低,给施工带来了极大的困难,一天下来身上全是沙子,鞋脱下来沙子就像沙漏一下往出流。”经过两年多的施工,罗文义他们对“飞沙走石、铺天盖地、遮天蔽日”有了更深刻的体会和理解。

“如果西北的沙尘暴是快刀斩乱麻,那新疆的沙尘暴就是钝刀割肉,风声是呜呜的,偶尔带一两声尖叫,飞起的沙砾打在车上,发出“当当”的声音。一阵疾风,真能把石头吹得满地乱滚,那也叫一奇观。瞬间,还没让人来得及反应,眼前的景象像变魔术一样消失了,眼前只是一片黄,看不到房子、看不到汽车,甚至看不到自己的腿。”罗文义说这种比喻一点也不夸张。

记得去年8月份的时候,放线施工现场,大风卷起的沙土令人憋气,施工人员的眼睛都难以睁开,徐银华依旧拿着对讲机在指挥放线工作,机器轰鸣,脚踩在沙地上,都能明显感到一股热气从脚心涌入。再加上张力机发出的轰鸣声以及从发动机中不断散发出的热浪,灼热的空气有种让人窒息的感觉。温度计上显示的地表温度超过42摄氏度,强烈的阳光刺得人睁不开眼睛。他拿着对讲机,不停的询问走板情况、锚线、换盘情况,一天下来,对讲机没有离开过他的手。有时为了换盘压接,他要在工地现场工作12个小时,烈日下,铝管的温度烫手,厚厚的尼龙手套里充满了汗水,手掌全都被汗水浸起了水泡,但他丝毫没有因为疼痛放慢压接速度。因出汗湿了干、干了湿的衣服上,泛起发白的汗渍。在灰头土脸的现场环境中,大家依旧各司其职,做好手里的工作。他说:“为了提高施工效率,我们每天都要和时间赛跑,天气再炎热,风沙再大也得努力完成当天的施工任务,幸好我们的施工人员还算身体素质过硬,基本上都还能适应这里的环境”。

困难面前不低头

“天空无飞鸟,地面不长草。十里一个人,风吹石头跑。夏天如锅炉,冬季赛冰窖。一年一场风,从春刮到冬。头顶烈日照、身披朝暮寒、饥餐沙粒饭。”这是每一位现场施工人员工作生活的真实写照。

自打开工时起,为了加快工程建设速度,他们一直都是早上7点出工,中午不回,晚上9点收工,另外如果每天往返两回,估计路程为400多公里,时间全部浪费在路上了。中午就喝点矿泉水,吃点馕,好一点的话还能吃个火腿肠。“现在总算明白了什么叫做存在即是合理,新疆馕用在这时候简直是恰到好处,在30、40摄氏度的高温天气,就算带再好的东西也是没口福的,全部会坏掉!”罗文义心有余悸的说道。

“在这里工作的每一个人都是好样的!”说起项目部施工人员,项目经理罗文义一脸自豪。没有水源、没有道路、没有电力设施、没有通讯覆盖,在这样的情况下,他们克服一切困难,全力保证施工进度。记得2016年的7、8月,发烫的地面、窒息的高温让人难以忍受,施工人员就顶着烈日,拎着被太阳晒得滚烫的振捣棒不停地进行捣固。浇筑混凝土时不能停顿,因此,在一天中温度最高的时候,正是他们最忙的时候,就这样,只能浇筑完一基塔才能休息。在这里干活,比在任何地方干活都感觉口渴,想喝水。“一个人一天至少能喝下六七斤水。”罗文义说道。

“新疆若羌地区昼夜温差大,在7、8月份紫外线强,脸部晒得生疼,脱皮是在所难免的,到了冬季最冷的时候,在零下二十度的天气下,工人们组立铁塔,风沙说来就来,吹到脸上像刀子割一样,手也冻的生疼,刺骨的寒风把所有东西都吹了个透,手套挨着铁塔都粘住了,那滋味真是太苦了。”徐银华讲到这里不禁紧握了一下自己的手。

艰苦的环境考验着每一个人的意志,然而面对着空前绝后的施工环境,施工人员需要付出比内地几倍的努力,洒下比以往多几倍的汗水,罗文义他们一班人硬是挺了下来,回顾铁干里克至若羌Ⅰ、Ⅱ回220千伏线路工程从2016年4月20日正式开工到2018年7月24日顺利投运的800多个日夜,我们看到的是宁送人克服困难一路高歌的进取精神,这种精神正汇聚成一股持续向上的力量,激励广大干部员工攻坚克难,砥砺奋进。